アライグマからペットを守る方法は?【屋内飼育が最も安全】外出時の注意点と3つの防衛策を解説

【この記事に書かれてあること】

愛するペットがアライグマの被害に遭うかもしれない…。- アライグマの侵入経路と危険性を理解

- 屋内飼育がペットを守る最善策

- 隙間を塞ぎ侵入口をなくすことが重要

- 餌の管理とペットドアの改良で安全性アップ

- 外出時はアライグマとの遭遇に注意

そんな不安を抱えていませんか?

アライグマの脅威は意外と身近にあるんです。

でも大丈夫。

正しい知識と対策があれば、ペットを守ることができます。

この記事では、アライグマからペットを守る5つの効果的な方法をご紹介します。

屋内飼育のメリットから、外出時の注意点まで。

愛犬愛猫の安全を確保するヒントが満載です。

さあ、一緒にペットを守る方法を学んでいきましょう!

【もくじ】

アライグマからペットを守る重要性と対策の基本

アライグマの脅威!ペットが直面する危険性とは

アライグマはペットにとって大きな脅威です。油断は禁物です。

アライグマは見た目は愛らしいですが、実は凶暴で危険な動物なのです。

特に夜間、庭やベランダに出ているペットは狙われやすくなります。

アライグマはとても力が強く、鋭い爪と歯を持っています。

「うちの犬や猫なら大丈夫」なんて思っていませんか?

それは大間違いです。

アライグマに襲われると、ペットは深刻な怪我を負う可能性があります。

最悪の場合、命を落とすこともあるのです。

さらに、アライグマは様々な病気を持っていることがあります。

噛まれたり引っかかれたりすると、感染症にかかるリスクも高まります。

- 夜間の屋外は特に危険

- 鋭い爪と歯で重傷を負わせる可能性

- 感染症のリスクも高い

実はアライグマは都市部にも進出していて、見かけない場所にも潜んでいる可能性があるのです。

ペットの安全を守るためには、常に警戒心を持つことが大切です。

アライグマの脅威を甘く見ず、適切な対策を取りましょう。

アライグマ対策の第一歩「屋内飼育」のメリット

アライグマからペットを守る最も効果的な方法は、屋内飼育です。これが最強の防御策なんです。

屋内飼育には、たくさんのメリットがあります。

まず何といっても、アライグマとの直接接触を完全に防げます。

「でも、外で遊ばせてあげたいな」なんて思うかもしれません。

でも、ペットの安全を考えると、屋内飼育が一番なんです。

- アライグマとの接触リスクがゼロに

- 感染症の心配もなくなる

- 環境管理が容易になる

- ペットの行動をコントロールしやすい

「どこで何をしているか分からない」なんて心配もなくなります。

さらに、温度や湿度の管理もしやすくなるので、ペットの健康管理にも役立ちます。

「でも、運動不足にならない?」なんて心配する方もいるでしょう。

大丈夫です。

室内でも十分な運動は可能です。

おもちゃを使ったり、遊び方を工夫したりすれば、楽しく過ごせます。

時には家の中で「かくれんぼ」をするのも良いでしょう。

ワクワク、ドキドキの楽しい時間が過ごせますよ。

屋内飼育は、ペットとの絆を深める絶好の機会にもなります。

一緒に過ごす時間が増えれば、より強い信頼関係が築けるでしょう。

アライグマの脅威から守りつつ、幸せな時間を過ごせる。

屋内飼育は、そんな一石二鳥の対策なのです。

ペットの安全確保!隙間を塞いで侵入を防ぐ

アライグマの侵入を防ぐには、家の隙間をしっかり塞ぐことが重要です。小さな隙間も見逃さず、ガッチリ対策しましょう。

アライグマは驚くほど小さな隙間から入り込めるんです。

なんと、直径10センチ程度の穴さえあれば侵入できてしまいます。

「うちにそんな隙間はないはず」なんて思っていませんか?

でも、意外と見落としがちな場所があるんです。

- 屋根裏や軒下の隙間

- 換気口や配管周りの穴

- 古くなった外壁のヒビ

- 窓や戸のすき間

隙間を見つけたら、すぐに対策を。

金網や板で塞ぐのが効果的です。

「でも、見た目が悪くならない?」なんて心配する方もいるでしょう。

大丈夫です。

最近は見た目も損なわない、おしゃれな侵入防止グッズもたくさんあるんです。

特に注意したいのが、ペットドアです。

便利な反面、アライグマの格好の侵入口になってしまいます。

使わない時はしっかりロックするか、マイクロチップ認識型の高機能なものに交換するのがおすすめです。

隙間対策は、一度やればそれで終わりではありません。

定期的なチェックが大切です。

家の外回りをぐるっと一周、「探検気分」で隙間探しをするのも楽しいかもしれません。

家族みんなで協力して、ペットの安全を守りましょう。

隙間を塞げば、アライグマの侵入を防ぐだけでなく、虫や他の小動物の侵入も防げるんです。

一石二鳥、いや一石三鳥の効果があるというわけ。

アライグマ被害を放置すると最悪の事態に!

アライグマ対策を怠ると、取り返しのつかない悲劇が起こる可能性があります。今すぐ行動を起こしましょう。

まず、ペットが重傷を負う危険性があります。

アライグマの鋭い爪や歯で攻撃されると、深い傷を負うことも。

「うちの子は強いから大丈夫」なんて思っていませんか?

それは大きな間違いです。

アライグマは予想以上に凶暴で、大型犬でさえ太刀打ちできないことがあるんです。

最悪の場合、ペットの命が奪われる可能性もあります。

「まさか…」と思うかもしれません。

でも、実際にそんな悲しい事例が報告されているんです。

愛するペットを失う悲しみは、想像を絶するものでしょう。

- 重傷を負うリスク

- 命を落とす可能性

- 感染症の危険

- 高額な治療費

狂犬病やレプトスピラ症など、危険な感染症にかかる可能性があるんです。

これらの病気は、治療が難しく、長期的な健康被害をもたらすことも。

そして忘れてはいけないのが、治療費の問題です。

ペットが重傷を負ったり、感染症にかかったりすると、高額な治療費がかかることも。

家計に大きな負担がのしかかるかもしれません。

こんな悲しい未来は誰も望まないはず。

今のうちにしっかりとした対策を取ることが大切です。

「面倒くさい」なんて思わずに、今すぐ行動を起こしましょう。

ペットの命と幸せな暮らしがかかっているんです。

予防は治療に勝る、というのはペットにも当てはまるんです。

餌を置きっぱなしはNG!アライグマを引き寄せる原因に

ペットの餌を屋外に放置するのは、絶対にやめましょう。これがアライグマを引き寄せる大きな原因になるんです。

アライグマは、食べ物の匂いに敏感です。

ペットフードの香りは、彼らにとって「ごちそうです」と言っているようなものなんです。

「少しくらいなら大丈夫」なんて思っていませんか?

それが大間違い。

ほんの少量でも、アライグマを引き寄せる十分な誘因になってしまうんです。

- 屋外の餌は必ず片付ける

- 餌皿は毎回洗浄する

- 餌は決まった時間に与える

- 残飯は密閉容器に保管

例えば、決まった時間に餌を与え、食べ終わったらすぐに片付けるのがおすすめ。

「でも、うちの子はゆっくり食べるタイプなんだよね」なんて思う方もいるでしょう。

そんな時は、時間を決めて餌を与え、一定時間経ったら片付けるようにしましょう。

餌皿も要注意です。

使用後はしっかり洗浄し、屋内で保管しましょう。

匂いが残っているだけでも、アライグマを引き寄せる原因になるんです。

残った餌の保管方法も重要です。

必ず密閉容器に入れ、屋内の安全な場所に保管しましょう。

「ちょっと面倒くさいなぁ」なんて思うかもしれません。

でも、この小さな手間が、大きな被害を防ぐ鍵になるんです。

水の管理も忘れずに。

水飲み場も屋内に設置するのがベスト。

屋外に置く場合は、使用後に必ず片付け、清潔に保ちましょう。

こうした習慣を家族みんなで共有することが大切です。

「今日は誰が餌の片付け当番?」なんて、楽しく役割分担するのも良いでしょう。

ちょっとした心がけで、アライグマの被害を大きく減らせるんです。

安全なペットライフは、こんな小さな積み重ねから始まるんです。

アライグマ対策の具体的な方法と注意点

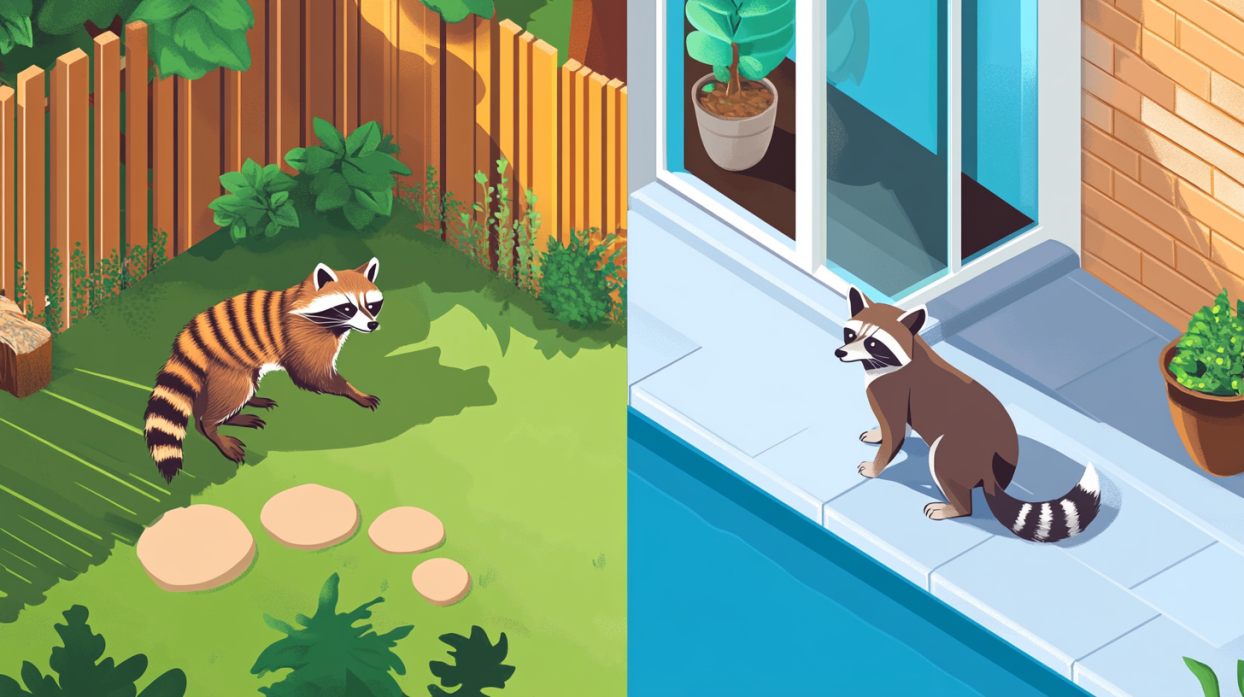

屋内飼育vs屋外飼育!安全性の比較と対策の違い

屋内飼育は、アライグマからペットを守る最も効果的な方法です。安全性が格段に高いんです。

「うちの子は外が大好きだから…」なんて思っていませんか?

でも、アライグマの脅威を考えると、屋内飼育の方が断然おすすめなんです。

なぜなら、屋内ではアライグマとの直接接触のリスクがほぼゼロになるからです。

屋内飼育と屋外飼育、どっちがいいの?

と迷っている方も多いでしょう。

ここで、それぞれの特徴を比べてみましょう。

- 屋内飼育:アライグマとの接触リスクが極めて低い

- 屋外飼育:アライグマとの遭遇の可能性が高い

- 屋内飼育:環境管理が容易で、ペットの安全確保がしやすい

- 屋外飼育:環境管理が難しく、予期せぬ危険が潜んでいる

- 屋内飼育:ペットの行動把握が容易

- 屋外飼育:ペットの行動把握が困難

大丈夫です。

室内でも工夫次第で十分な運動ができるんです。

おもちゃを使ったり、階段を活用したり、家族と一緒に遊んだりと、楽しみながら運動できる方法はたくさんあります。

もし屋外で飼育する場合は、特別な対策が必要です。

例えば、高さ1.5メートル以上の頑丈な柵を設置したり、夜間は必ず屋内に入れたりするなど、細心の注意が必要になります。

「面倒くさいなぁ」と思うかもしれませんが、愛するペットの安全のためですからね。

結局のところ、屋内飼育が最強の防御策なんです。

アライグマの脅威から守りつつ、快適な生活を送れる。

それが屋内飼育の最大のメリットなんです。

大型犬vs小型犬!アライグマからの防御力の差

大型犬は小型犬に比べてアライグマへの抵抗力が強いですが、油断は禁物です。どんな犬種でも、屋内飼育が最も安全な選択肢なんです。

「うちは大型犬だから大丈夫でしょ?」なんて思っていませんか?

確かに、大型犬は体格的に有利ですが、アライグマも侮れない相手なんです。

アライグマは鋭い爪と歯を持っていて、予想以上に凶暴なんです。

では、大型犬と小型犬のアライグマに対する防御力の違いを見てみましょう。

- 大型犬:体格が大きく、力も強いため、ある程度の抵抗が可能

- 小型犬:体格が小さく、アライグマに太刀打ちできない可能性が高い

- 大型犬:吠え声が大きく、アライグマを威嚇しやすい

- 小型犬:吠え声が小さく、威嚇効果が低い

- 大型犬:怪我をしても致命傷になりにくい

- 小型犬:小さな怪我でも重症化する可能性がある

でも、安心してください。

小型犬だからといって、必ずしも危険というわけではありません。

大切なのは、適切な対策を取ることなんです。

例えば、小型犬の場合は特に注意が必要です。

散歩の時は必ず短めのリードを使い、常に目を離さないようにしましょう。

また、夜間の外出はできるだけ避けるのがおすすめです。

一方、大型犬の飼い主さんも油断は禁物です。

確かに体格は有利ですが、アライグマとの遭遇自体がリスクなんです。

「うちの子なら勝てるよ」なんて思わずに、やはり予防策を講じることが大切です。

結局のところ、犬種に関わらず、屋内飼育が最も安全なんです。

外出時は常に警戒し、アライグマとの接触を避けることが、愛犬を守る最善の策なんです。

ペットドアの改良で侵入防止!選び方と設置のコツ

ペットドアは便利ですが、アライグマの侵入口にもなりかねません。でも、工夫次第で安全に使えるんです。

賢い選び方と設置のコツを押さえましょう。

まず、既存のペットドアをアライグマ対策用に改良する方法を見てみましょう。

「今使っているドアを捨てるのはもったいない」と思う方も多いはず。

大丈夫です。

ちょっとした工夫で安全性を高められるんです。

- マイクロチップ認識型のドアに交換する

- 磁気キー式のドアを選ぶ

- 強化プラスチックや金属製の頑丈なドアに替える

- 夜間はドアをロックする習慣をつける

- センサー付き自動ロックシステムを導入する

実は、ペット用品の進化はすごいんです。

例えば、マイクロチップ認識型のドアなら、登録したペットしか通れません。

アライグマはお断り!

というわけです。

でも、高機能なドアを導入するのが難しい場合もありますよね。

そんな時は、既存のドアを工夫して使う方法もあります。

例えば、夜間はドアをロックする習慣をつけるだけでも、大きな効果があるんです。

ペットドアの周辺の対策も忘れずに。

ここがアライグマの侵入ポイントになりやすいんです。

- ドア周辺に忌避剤を散布する

- 動きを感知するライトを設置する

- 警報装置を取り付ける

でも、一度アライグマが侵入してしまったら大変なことになるんです。

「備えあれば憂いなし」です。

少し手間をかけても、愛するペットの安全を守る。

それが飼い主さんの役目なんです。

ペットドアの改良、ちょっとした工夫で大きな安心が得られます。

愛犬愛猫とアライグマをしっかり仕分ける、そんな賢いドア選びをしてみませんか?

外出時の注意点!散歩中のアライグマ遭遇リスク

外出時、特に散歩中はアライグマとの遭遇リスクが高まります。でも、適切な対策を取れば安全に楽しめるんです。

ここでは、散歩時の注意点をお伝えします。

まず、散歩のタイミングが重要です。

「夜の散歩が気持ちいいんだよね」なんて思っている方もいるでしょう。

でも、アライグマは夜行性。

夜間の散歩は避けるのが賢明なんです。

では、具体的な注意点を見ていきましょう。

- 日没前に散歩を済ませる

- リードは短めに持つ

- 常にペットから目を離さない

- 人通りの多い明るい道を選ぶ

- 不審な物音や動きに注意を払う

でも、安全第一。

ちょっとした心がけで、大切なペットを守れるんです。

そして、万が一の時のために準備も大切です。

アライグマが出没する可能性がある場所では、特別な装備が必要になります。

- 強力な懐中電灯を携帯する

- 音の出る笛を用意する

- 反射材付きの首輪やハーネスを使用する

- 忌避剤スプレーを持ち歩く

でも、いざという時の備えは大切なんです。

「用意していて良かった」と思える日が来るかもしれません。

もし、アライグマと遭遇してしまったら?

慌てずに、ゆっくりとその場を離れましょう。

急な動きは逆効果です。

「落ち着いて、落ち着いて」と自分に言い聞かせながら、ペットを抱きかかえて立ち去るのが一番です。

散歩は楽しい時間。

でも、その楽しさを台無しにしないためにも、しっかりと注意を払いましょう。

「備えあれば憂いなし」。

この言葉、散歩時にも当てはまるんです。

ペットの餌管理!アライグマを寄せ付けない保管方法

ペットの餌管理は、アライグマ対策の要です。適切な管理方法を知れば、アライグマを寄せ付けない環境が作れるんです。

さぁ、賢い餌の管理方法を学びましょう。

まず、大原則は「餌を屋外に放置しない」こと。

「ちょっとくらいいいかな」なんて思っていませんか?

それが大間違い。

ほんの少量でもアライグマを引き寄せる原因になるんです。

では、具体的な管理方法を見ていきましょう。

- 決まった時間に餌を与え、食べ終わったら速やかに片付ける

- 残り物は密閉容器に入れて保管する

- 餌の保管場所は室内の安全な場所にする

- 餌皿は使用後必ず洗浄し、屋内で保管する

- 水飲み場も室内に設置する

でも、これらの習慣がアライグマ対策の基本なんです。

少し面倒に感じるかもしれませんが、愛するペットを守るためと思えば、頑張れるはずです。

特に注意したいのが、屋外での餌やり。

「外で食べるのが好きなんだよね」なんて思っていませんか?

でも、これがアライグマを引き寄せる最大の原因なんです。

どうしても屋外で与える必要がある場合は、次の点に注意しましょう。

- 餌を与える時間は日中に限定する

- 食べ終わったらすぐに片付ける

- 餌の周りを清潔に保つ

- 餌のこぼれを放置しない

そんな時は、時間を決めて餌を与え、一定時間経ったら片付けるようにしましょう。

最初は戸惑うかもしれませんが、慣れればきっと大丈夫。

餌の管理、ちょっとした心がけで大きな効果があるんです。

「うちの子のために」と思って、しっかり管理していきましょう。

アライグマを寄せ付けない環境づくり、それは愛するペットを守る第一歩なんです。

アライグマ対策の裏技と効果的な防御方法

ペットの毛を庭にまく!意外な侵入抑制効果とは

ペットの毛を庭にまくという意外な方法が、アライグマの侵入を抑制する効果があるんです。これ、知っていましたか?

「えっ、そんな簡単なことで効果があるの?」と思った方も多いかもしれませんね。

実は、ペットの毛には特別な力があるんです。

アライグマは嗅覚が鋭い動物。

ペットの毛の匂いを感じ取ると、「ここは他の動物のテリトリーだ」と警戒するんです。

では、具体的にどうやるのか見ていきましょう。

- ペットをブラッシングする時に集めた毛を使う

- 庭の周りや植え込みの中にまんべんなくまく

- 特にアライグマが侵入しそうな場所に重点的にまく

- 雨が降ったら新しい毛に取り替える

- 定期的に新鮮な毛に交換する

大丈夫です。

ペットの毛は自然に分解されていくので、庭の美観を損なうことはありません。

この方法、まるで魔法のようですよね。

ペットとの日常的なふれあいが、そのままアライグマ対策になるんです。

「一石二鳥」とはまさにこのこと。

ペットのブラッシングをする時、「よーし、今日もアライグマ対策だ!」なんて思えば、毎日の作業も楽しくなりそうですね。

ただし、この方法だけで完璧というわけではありません。

他の対策と組み合わせて使うのがおすすめです。

でも、手軽で費用もかからない。

そんな素敵な裏技、試してみる価値は十分にありますよ。

アンモニア水の活用!臭いでアライグマを撃退

アンモニア水を使った対策が、アライグマ撃退に効果的なんです。強烈な臭いがアライグマを遠ざけるんですよ。

「えっ、アンモニア水ってあの刺激的な匂いのやつ?」そう思った方も多いでしょう。

その通りです。

人間にとっても強烈な匂いですから、鋭敏な嗅覚を持つアライグマにとっては、もっと強烈なんです。

では、具体的な使い方を見ていきましょう。

- アンモニア水を古い布にしみ込ませる

- しみ込ませた布を庭の周りに置く

- 特にアライグマが侵入しそうな場所を重点的に

- 雨が降ったら新しい布に取り替える

- 定期的に液を塗り直す

確かに、使いすぎには注意が必要です。

適量を守り、風向きにも気を付けましょう。

この方法、まるで化学兵器のようですね。

でも、アライグマにとっては効果絶大。

「この臭い、たまらん!」とばかりに、アライグマはそそくさと逃げ出すんです。

ただし、注意点もあります。

アンモニア水は刺激が強いので、取り扱いには十分気をつけましょう。

ゴム手袋を着用し、目に入らないよう注意が必要です。

また、ペットが誤って触れないよう、置き場所にも気を配りましょう。

この方法、ちょっと手間はかかりますが、効果は抜群。

「よーし、今日からアンモニア水作戦開始だ!」なんて意気込んでみるのも良いかもしれませんね。

風車やピンウィールの設置!動きと音で威嚇

風車やピンウィールを庭に設置すると、アライグマを威嚇する効果があるんです。意外でしょう?

「えっ、あの子供のおもちゃみたいなやつ?」そう思った方も多いかもしれません。

でも、侮るなかれ。

この単純な道具が、アライグマ対策の強い味方になるんです。

なぜ効果があるのか、具体的に見ていきましょう。

- 風で回る動きがアライグマを不安にさせる

- 回転時の音が警戒心を高める

- キラキラした反射光が目を惑わせる

- 人工物の存在が人の気配を感じさせる

- 予期せぬ動きに対する恐怖心を利用している

大丈夫です。

最近は庭飾り用の素敵なデザインの風車もたくさんあるんですよ。

この方法、まるでディズニーランドのアトラクションみたいですね。

ぐるぐる回る風車を見て、アライグマは「ここは危険だ!」と感じ取るんです。

設置する時のコツもお教えしましょう。

庭の入り口や、アライグマが侵入しそうな場所に重点的に置きます。

複数設置すると効果的です。

また、定期的に位置を変えると、アライグマが慣れるのを防げます。

この方法、見た目も楽しいし、効果も期待できる。

「よーし、我が家の庭を風車パークに変身させちゃおう!」なんて楽しみながら対策できるのが魅力です。

ペットと一緒に風車を眺めるのも、素敵な時間になりそうですね。

コーヒーかすの再利用!強い香りで寄せ付けない

コーヒーかすを庭にまくと、アライグマを寄せ付けない効果があるんです。これ、知っていましたか?

「えっ、捨てちゃうはずだったコーヒーかすが役に立つの?」と驚いた方も多いでしょう。

実は、コーヒーの強い香りがアライグマを遠ざけるんです。

しかも、土壌改良にも役立つ一石二鳥の方法なんですよ。

では、具体的な使い方を見ていきましょう。

- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させる

- 庭の周りや植え込みの中にまんべんなくまく

- 特にアライグマが侵入しそうな場所に重点的にまく

- 雨が降ったら新しいかすに取り替える

- 定期的に新鮮なかすに交換する

大丈夫です。

近所のカフェに相談してみるのも良いアイデアですよ。

多くのお店で喜んで分けてくれるはずです。

この方法、まるで魔法のようですね。

普段なら捨ててしまうものが、アライグマ対策の強い味方に変身するんです。

「ごくごく」と飲むコーヒーが、「シュー」とアライグマを追い払う。

なんだかおもしろいですよね。

ただし、注意点もあります。

コーヒーかすは酸性なので、使いすぎると土壌のバランスを崩す可能性があります。

また、ペットが誤って食べないよう、注意が必要です。

この方法、環境にも優しいし、コストもかからない。

「よーし、今日からコーヒーかす作戦開始だ!」なんて意気込んでみるのも良いかもしれませんね。

コーヒーを飲む時、「今日もアライグマ対策の準備だな」なんて思えば、いつもの一杯がもっと楽しくなりそうです。

ラジオの活用!人の気配を演出してアライグマ対策

ラジオを活用すると、アライグマ対策に効果があるんです。意外でしょう?

「えっ、ラジオ?古いなぁ」なんて思った方も多いかもしれません。

でも、この古き良き機器が、最新のアライグマ対策になるんです。

不思議ですよね。

どうしてラジオが効果的なのか、詳しく見ていきましょう。

- 人の声がする場所をアライグマが警戒する

- 不規則な音が安心して活動できない環境を作る

- 常に音がすることで、人が家にいるように見せかける

- 音楽や効果音が予期せぬ刺激となる

- 24時間稼働させることで、常に警戒状態を維持できる

確かにその通りです。

でも、最近の省エネラジオなら電気代もそれほどかかりません。

アライグマ被害を考えれば、十分に元が取れる投資と言えるでしょう。

この方法、まるで留守番の家族がいるみたいですね。

アライグマは「あれ?誰かいるぞ」と思って近づかなくなるんです。

賢いでしょう?

使い方のコツもお教えしましょう。

音量は小さめに設定し、近所迷惑にならないよう注意が必要です。

また、トークや音楽が混ざった番組を選ぶと、より人がいる雰囲気が出せます。

置き場所は、アライグマが侵入しそうな場所の近くがおすすめです。

この方法、ちょっとレトロな感じがしますが、効果は抜群。

「よーし、今日からうちはラジオ局開局だ!」なんて楽しみながら対策できるのが魅力です。

しかも、あなたも音楽や話題を楽しめる。

一石二鳥どころか、三鳥くらいありそうですね。